2011年05月15日

昭和20年伊万里町強制疎開の話

伊万里こぼれ話のブログ

事務局の早田です。

今日は、伊万里図書館で博美会主催の日曜サロンに参加してきました。

テーマは、「伊万里町における強制疎開について」

~昭和初期の伊万里町本町通りの状況~ でした。

講師は、昭和20年まで上中町(現本町の山口時計店前あたり)にあった松井饅頭屋の松原茂雄氏です。

博美会の監査委員をされています。

ご存じの通り伊万里の本町筋には江戸時代より白壁土蔵の建物が建ち並ぶ街並みでした。

そこで、強制(建物)疎開があったというお話しです。

大変興味深いお話でしたのでよかったらお付き合いください。

まず、当時の時代背景を検証してみましょう。

(今日頂いた、松原茂雄氏の資料より抜粋して転記しました。)

昭和に入り、5年には世界恐慌

だんだんと暗い時代に入って行きます。

昭和6年 満州事変

昭和7年 515事件。満州国建国宣言

昭和11年 226事件

昭和12年 日中戦争

昭和13年 国家総動員法公布

昭和14年 ノモンハン事件

昭和15年 日独伊三国同盟・東京オリンピック中止

昭和16年 大東亜戦争勃発・甲子園野球大会中止

昭和17年 ミッドウェー海戦

昭和18年 ガダルカナル島敗退

昭和19年 東京・名古屋に防空法による疎開命令・サイパン島歓楽

昭和20年 3/10東京大空襲

米軍沖縄上陸

6/28佐世保空襲

8月広島・長崎に原子爆弾投下

ポツダム宣言受諾 終戦

この頃伊万里町では、

昭和3年 牧島村と合併

昭和4年 県立伊万里高女新田町へ新築移転

昭和8年 伊万里小学校新築 鉄筋3階建

昭和10年 伊万里銀行新築

昭和11年 筑肥線開通

昭和14年 西松浦農学校から伊万里農林高校(甲種)へ

昭和16年 伊万里商業学校 満州・朝鮮修学旅行中止

昭和17年 大坪村・大川内村と合併

そして、昭和20年7月上旬 伊万里町に強制(建物)疎開が行われました。

次に松原講師は、少年時代を過ごされた本町通りの昭和初期の様子を語られました。

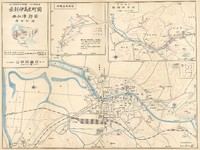

当時の復元図を見ながら説明。

※画面下の右向きの▼をクリックすると2枚のスライドがご覧になれます。

右下のボタンで全画面表示して、さらに拡大ボタンを押すともっと詳しくご覧になれます。

・現在の玉屋の場所は岩栗神社があり、西に向かって次のような町名がありました。

東町(玉屋の裏)→新町(いすい通り)→上中町(たんごや付近)→中町(木寺呉服店付近)→上下町(ホリエ付近)→中下町(田口紙店付近)→本下町(ブルー寿付近)→下町(丸駒屋付近)

・現在の本町バイパスには小さな川が流れていた。

・商家はうなぎの寝床みたいに細長かった。

・石見屋本店・石見屋呉服店・福岡屋乾物店(中町・現道路)などは別格で間口が広く、特に福岡屋乾物店は、荷馬車が店の中を通り、裏の倉庫まで出入りしていた。

などなどたくさん話をされました。

次に、強制(建物)疎開の話。

地図のピンクの部分が強制疎開された場所です。

・昭和20年3月10日には東京大空襲

・6月19日 福岡市空襲

・6月28日 佐世保市空襲

その翌日29日に伊万里で疎開対象家屋が警察署長により告示

そして、2日後の7月1日から12日まで、伊万里町で強制(建物)疎開が実施されました。

ここで、松原講師が強く伝えたかった事は、約10日間で全ての建物が取り壊されたという事です。

対象となった住民はそれまで先祖から受け継いできた土地建物が、ある日、突然奪われたのです。

イメージはこんな感じだったそうです。

防空法と言う法律のために。

空襲から火事の延焼を防ぐために。

今住んでいるところを、出て行けということです。

さぞかし無念だったでしょう。

それまで、何事もなく商売をして住んでいたのですから。

行先も自分で手配して、保証金はスズメの涙。

当時の世の中は統制経済。警察署長の権限は絶大でした。

執行は強制的で、文句も言えない状況。

保証金はあったものの、とてもとても家を建てられる金額ではなかったそうです。

場所によっては、瓦4枚ぐらいの代金だったところも。

曽我硝子店(現木寺呉服店前駐車場)もその対象で、その建物はとても頑丈で白壁のどこよりも壁が厚く、壊すのが大変だったとか。

取り壊す作業をしていた人から、「これなら火も燃え移らないだろうに。」と疑問の声もあったそうです。

また、本町4丁目にあった小山陶器店さんは、満州にも支店があったくらい幅広く商売をされていて、間口はとても広かったそうで、

現在は古賀花屋さんから伊万里川に向かった道路になっていますが、両側には現在もお店が残っています。

突然の話で、店主が満州から帰ってこられた時は店がなかったというくらいです。

講師の松原氏のお店は、松井饅頭屋として、山口時計店の前にありました。残念ながら強制疎開の対象になり疎開されました。

氏のお父様から聞いた話では、かわら屋根の代金にも満たない程度。4000円ぐらいだったそうです。

疎開を免れたところは、警察署長に袖の下を渡したといううわさも流れるとか。

終戦の数日前には、第二次強制疎開の話も出ていましたが、終戦のため実行されなかったそうです。

ある方の当時の日記に、終戦で強制疎開の難を逃れてほっとしたとの記述があった話も紹介されました。

氏は、最後にこのような事が戦時中にあったという歴史を語り継いでほしいというとおっしゃっていました。※袖の下の話ではありません。(笑)

このことを現在に置き換えてみますと、福島県では原発の周辺に住む人が強制的に避難されています。

長年住み慣れた故郷を離れ、とても苦しい生活をされています。

このことが、伊万里での強制疎開の話とオーバーラップして、当時の対象となった方々の無念さが伝わってまいりました。

是非。語り継いでいきたいと思います。

さっそく次回の「伊万里コンシェルジェ検定」の試験問題に入ると思います。

今日は、伊万里図書館で博美会主催の日曜サロンに参加してきました。

テーマは、「伊万里町における強制疎開について」

~昭和初期の伊万里町本町通りの状況~ でした。

講師は、昭和20年まで上中町(現本町の山口時計店前あたり)にあった松井饅頭屋の松原茂雄氏です。

博美会の監査委員をされています。

ご存じの通り伊万里の本町筋には江戸時代より白壁土蔵の建物が建ち並ぶ街並みでした。

そこで、強制(建物)疎開があったというお話しです。

大変興味深いお話でしたのでよかったらお付き合いください。

まず、当時の時代背景を検証してみましょう。

(今日頂いた、松原茂雄氏の資料より抜粋して転記しました。)

昭和に入り、5年には世界恐慌

だんだんと暗い時代に入って行きます。

昭和6年 満州事変

昭和7年 515事件。満州国建国宣言

昭和11年 226事件

昭和12年 日中戦争

昭和13年 国家総動員法公布

昭和14年 ノモンハン事件

昭和15年 日独伊三国同盟・東京オリンピック中止

昭和16年 大東亜戦争勃発・甲子園野球大会中止

昭和17年 ミッドウェー海戦

昭和18年 ガダルカナル島敗退

昭和19年 東京・名古屋に防空法による疎開命令・サイパン島歓楽

昭和20年 3/10東京大空襲

米軍沖縄上陸

6/28佐世保空襲

8月広島・長崎に原子爆弾投下

ポツダム宣言受諾 終戦

この頃伊万里町では、

昭和3年 牧島村と合併

昭和4年 県立伊万里高女新田町へ新築移転

昭和8年 伊万里小学校新築 鉄筋3階建

昭和10年 伊万里銀行新築

昭和11年 筑肥線開通

昭和14年 西松浦農学校から伊万里農林高校(甲種)へ

昭和16年 伊万里商業学校 満州・朝鮮修学旅行中止

昭和17年 大坪村・大川内村と合併

そして、昭和20年7月上旬 伊万里町に強制(建物)疎開が行われました。

次に松原講師は、少年時代を過ごされた本町通りの昭和初期の様子を語られました。

当時の復元図を見ながら説明。

※画面下の右向きの▼をクリックすると2枚のスライドがご覧になれます。

右下のボタンで全画面表示して、さらに拡大ボタンを押すともっと詳しくご覧になれます。

・現在の玉屋の場所は岩栗神社があり、西に向かって次のような町名がありました。

東町(玉屋の裏)→新町(いすい通り)→上中町(たんごや付近)→中町(木寺呉服店付近)→上下町(ホリエ付近)→中下町(田口紙店付近)→本下町(ブルー寿付近)→下町(丸駒屋付近)

・現在の本町バイパスには小さな川が流れていた。

・商家はうなぎの寝床みたいに細長かった。

・石見屋本店・石見屋呉服店・福岡屋乾物店(中町・現道路)などは別格で間口が広く、特に福岡屋乾物店は、荷馬車が店の中を通り、裏の倉庫まで出入りしていた。

などなどたくさん話をされました。

次に、強制(建物)疎開の話。

地図のピンクの部分が強制疎開された場所です。

・昭和20年3月10日には東京大空襲

・6月19日 福岡市空襲

・6月28日 佐世保市空襲

その翌日29日に伊万里で疎開対象家屋が警察署長により告示

そして、2日後の7月1日から12日まで、伊万里町で強制(建物)疎開が実施されました。

ここで、松原講師が強く伝えたかった事は、約10日間で全ての建物が取り壊されたという事です。

対象となった住民はそれまで先祖から受け継いできた土地建物が、ある日、突然奪われたのです。

イメージはこんな感じだったそうです。

防空法と言う法律のために。

空襲から火事の延焼を防ぐために。

今住んでいるところを、出て行けということです。

さぞかし無念だったでしょう。

それまで、何事もなく商売をして住んでいたのですから。

行先も自分で手配して、保証金はスズメの涙。

当時の世の中は統制経済。警察署長の権限は絶大でした。

執行は強制的で、文句も言えない状況。

保証金はあったものの、とてもとても家を建てられる金額ではなかったそうです。

場所によっては、瓦4枚ぐらいの代金だったところも。

曽我硝子店(現木寺呉服店前駐車場)もその対象で、その建物はとても頑丈で白壁のどこよりも壁が厚く、壊すのが大変だったとか。

取り壊す作業をしていた人から、「これなら火も燃え移らないだろうに。」と疑問の声もあったそうです。

また、本町4丁目にあった小山陶器店さんは、満州にも支店があったくらい幅広く商売をされていて、間口はとても広かったそうで、

現在は古賀花屋さんから伊万里川に向かった道路になっていますが、両側には現在もお店が残っています。

突然の話で、店主が満州から帰ってこられた時は店がなかったというくらいです。

講師の松原氏のお店は、松井饅頭屋として、山口時計店の前にありました。残念ながら強制疎開の対象になり疎開されました。

氏のお父様から聞いた話では、かわら屋根の代金にも満たない程度。4000円ぐらいだったそうです。

疎開を免れたところは、警察署長に袖の下を渡したといううわさも流れるとか。

終戦の数日前には、第二次強制疎開の話も出ていましたが、終戦のため実行されなかったそうです。

ある方の当時の日記に、終戦で強制疎開の難を逃れてほっとしたとの記述があった話も紹介されました。

氏は、最後にこのような事が戦時中にあったという歴史を語り継いでほしいというとおっしゃっていました。※袖の下の話ではありません。(笑)

このことを現在に置き換えてみますと、福島県では原発の周辺に住む人が強制的に避難されています。

長年住み慣れた故郷を離れ、とても苦しい生活をされています。

このことが、伊万里での強制疎開の話とオーバーラップして、当時の対象となった方々の無念さが伝わってまいりました。

是非。語り継いでいきたいと思います。

さっそく次回の「伊万里コンシェルジェ検定」の試験問題に入ると思います。